Und dann ist auf einmal alles vorbei, die Lichter werden gedämmt und der Buzz versandet. Aber eine derart vor Leben platzende Kreatur wie das London Film Festival 2022 legt sich nicht einfach so schlafen, ohne ein letztes Mal alles zu geben und ganz groß auf die Pauke zu hauen.

Out with a bang. With a big one.

Zur Closing Gala sind sie noch einmal alle da – von dem genialen Brian Johnson zu Trisha Tuttle, der wir schon jetzt hinterher weinen, von James Bond zu Dave ‚Drax‘ Bautista, der wirklich und wahrhaftig zwei Reihen vor mir saß. (Mann, Kerl, ich bin eine alte Dame. Hätte glatt einen Herzinfarkt bekommen können …)

Was sie uns mitgebracht haben, macht uns endgültig zu Never-Forgetters:

Eine Glitzerzwiebel mit mehr als sieben Häuten – ‚Glass Onion‘.

Die perfekte Wahl.

Nein, ich werde nicht einmal versuchen, objektiv zu bleiben. Das einzig nicht wundervolle an ‚Glass Onion‘ ist, dass er jetzt vorbei ist, dass es eine Ewigkeit dauert, bis ich ihn wiedersehen kann, und dass es nie, nie, nie mehr so sein wird, wie es gestern war.

So showy, so glitzy, so zwiebelhaft vielschichtig, so clever, so witzig, so wundervoll boshaft, so schwarz, so bunt, so geschliffen, so explosiv, so – was soll ich denn noch sagen?

Ist er so gut wie ‚Knives Out‘?

Falls jemand mich fragt, ist er sogar noch besser, aber vergesst nicht: Ich bin nicht objektiv.

Er war ja kein Film, sondern unser Abschiedslied, mit dem zwölf Tage im Paradies uns hinterherwinkten.

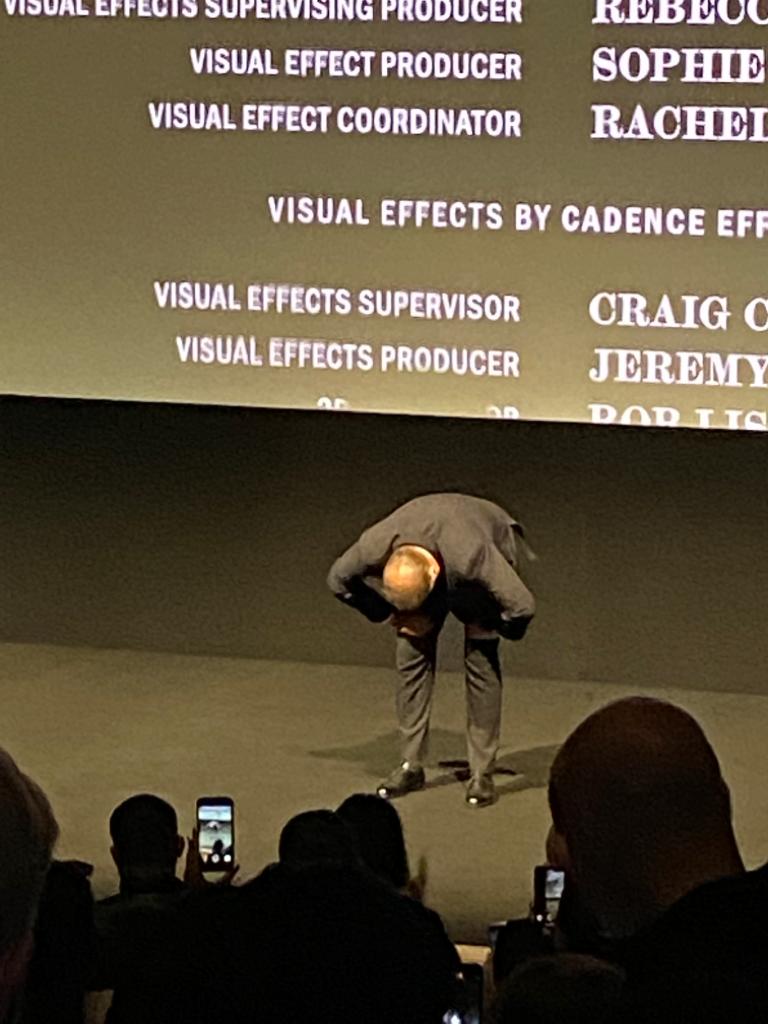

Das nahezu komplette Ensemble aus grandios begabten Menschen am Ende noch einmal zu sehen, wie sie kicherten, witzelten und flirteten, als wäre ein Freundeskreis aus Studententagen versammelt, war nicht nur eine zärtliche Zugabe, sondern zeigte auf, wozu Leute in der Lage sind, wenn sie an einer derart glücklichen Kooperation teilhaben. ‚Glass Onion‘ ist Spaß, ‚Glass Onion‘ ist Kino, ‚Glass Onion‘ ist Kunst und Quatsch und Leben.

Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, freut euch auf etwas, das euch in diesem kalten Winter warmmachen wird.

Ich beneide euch.

Danke, LFF 2022.

Das letzte, was mein Mann gestern Nacht noch zu mir sagte, war: „Ich sehe uns schon. Nächstes Jahr. Beim Programme Reveal.“

Es war das einzige, was es zu sagen gab.